精神疾患の脳画像研究で何がわかったのか?

磁気共鳴画像(Magnetic Resonance Imaging; MRI)は、1980年代から医療現場に普及し始めた画像計測法です。磁力の性質を利用し、体内の様々な構造や活動を見ることができます。撮像方法を工夫することで、特定の脳構造や活動にフォーカスを当てて見ることができるため、精神疾患の有力な研究手法となりました。

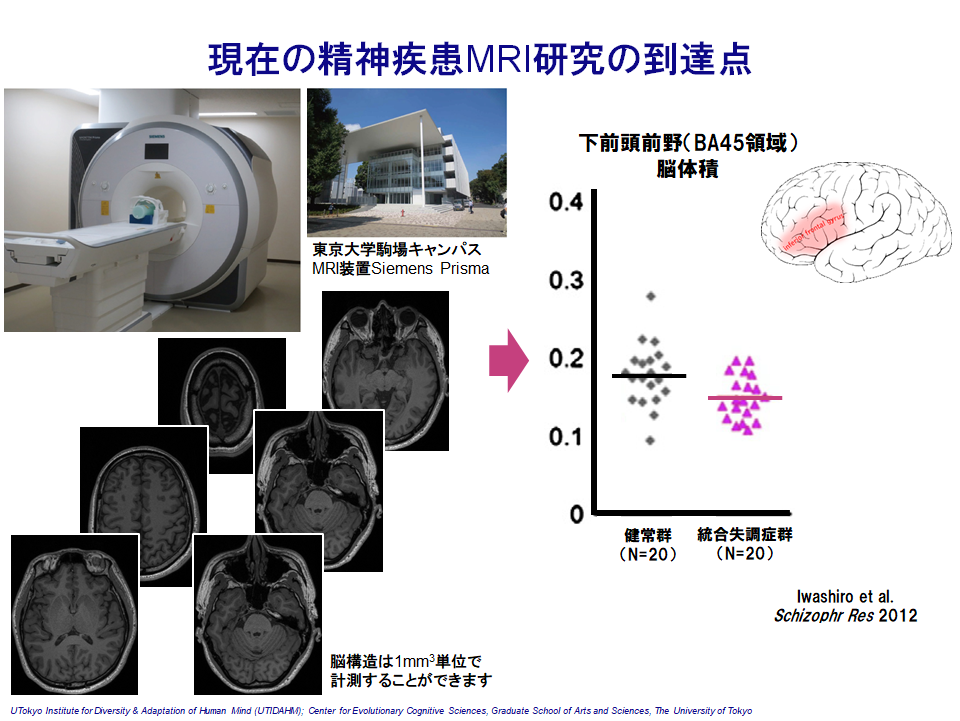

図1は私達が普段利用している東京大学駒場キャンパスMRI装置(Siemens社製Prisma)で取得した脳構造画像です。この画像はT1強調画像という一般的な構造画像で、研究用途では1mm3単位の画像を5分程度で取得することができます。そこでわかった精神疾患の研究例が右側にあります。これは統合失調症という精神疾患の患者さんから得られた脳画像と、年齢や性別を合わせた一般募集の健常ボランティアさんから得られた脳画像の比較です(Iwashiro et al. 2012)。下前頭前野というのは脳部位の一つで、発話などを担っています(Wikipedia)。これを見て何がわかるでしょうか?

まず、「精神疾患は脳の病気であるらしい」ということがわかりました。これは今では当たり前のことかもわかりませんが、脳画像研究が一般的になるまではそうではないと考える人も多かったです。脳画像研究で明らかになったことによって、精神疾患を科学的にとらえる機運が強くなり、精神疾患への差別や偏見が解消された麺もあります。

しかしながら、この結果は集団レベルでの(=同じ特徴を持っている人を集めた)結果であり、個人で見てみると、そのばらつきが非常に多いことがわかります。実際、この結果を臨床現場に応用してみようとするとどういった事が起こるでしょうか? ここでついている色分けは精神科医が面接によって診断したものです。実際の臨床現場で求められているのは、こういった診断をしてくれたり、その補助をしてくれるもので、色分けがない状態で判別できる必要があります。この40名の結果を色分けなく混ぜた場合、下前頭前野の体積が一番大きい人も健常者から、一番小さい人も健常者となり、とても臨床現場で診断を補助してくれるような指標にはなりません。精神疾患を持っている人とそうでない人の差は予想に反して小さく、次に説明するように脳画像研究は非常な進歩を遂げているにもかかわらず、臨床現場で使えるような指標(バイオマーカー)はいまだほとんどありません。

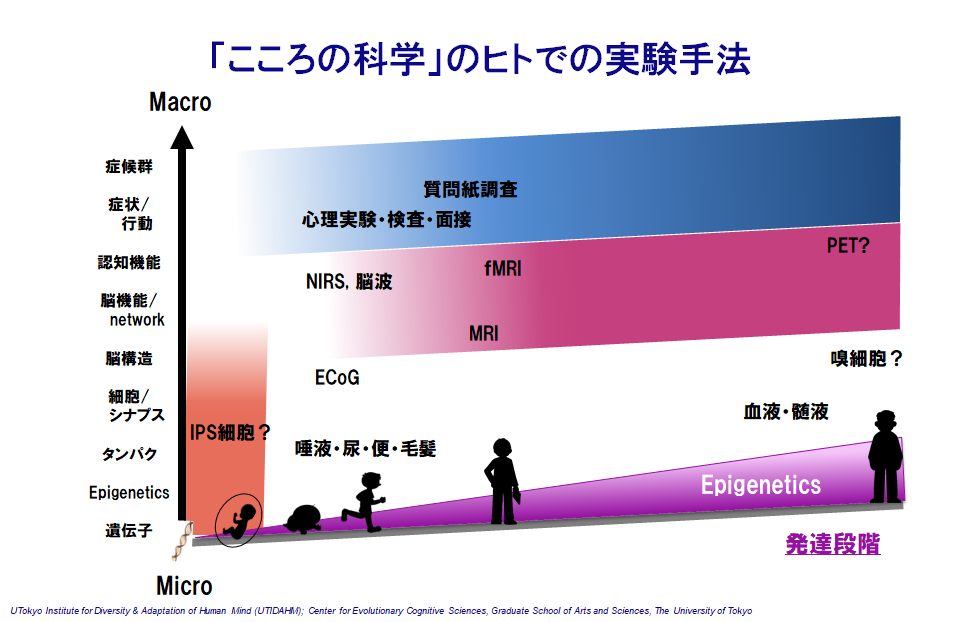

なぜ、精神疾患のバイオマーカーが難しいのでしょうか? その問題は次にまとめていますが、ここでは精神疾患の病態仮説(=病気の原因とされているもの)と脳画像の解像度から考えていきます。脳画像が一般的になる前、精神疾患を見る方法は図2の青い部分、つまり、精神科医や心理士による面接評価や心理検査程度しかありませんでした。脳波が唯一、古くから使われていた脳機能計測法ですが、これは脳表面の数センチ単位の部分を、頭部から間接的に観察するしかありませんでした。MRIなどの脳画像計測法によって、ようやく図2の赤い部分が見れるようになってきました。しかし、1mm3の脳組織の中に、およそ10万個の神経細胞(ニューロン)があり、さらに1つの神経細胞に数万のシナプス(=神経細胞同士の情報伝達の場)があります。多くの精神疾患はこのシナプスの機能異常であると考えられており、人に害を与えず、このレベルまで見ることができる画像計測法はいまだありません。

精神疾患を対象に脳画像研究を行う目的は?

そもそも、脳画像研究を行う目的はなんでしょうか? 例えば、脳のとある機能を知りたい、という研究があるとき、その機能をよく見えるように実験計画を立てて、実際に計測し、解析する、といったことが考えられると思います。では、精神疾患を知りたい、となったときどうすればよいでしょうか?

精神疾患の脳画像研究を行う目的として、大きく2つあります。

精神疾患の脳画像研究が始まった当初は、この2つが同時に解決できることが期待されていました(実は遺伝子研究でも同じです)。しかし、上記のように思ったほど精神疾患の特徴は小さいことがわかり、いまこの2つの方向性がどんどん離れていっています(最終的にまた近づくことを期待しています)。現在、私達のグループでは、この2つの目的それぞれを行いつつ、結果を相互に確かめあいながら進めています。